прекрасный незнакомец

Sep. 23rd, 2019 09:09 pm

Я и сама бы не угадала. Несмотря на то, что наше знакомство давнее и отношения самые прекрасные.

Поэтому не стану больше вас томить! можно сразу под кат.

( не может быть! )

...В это же время, помимо Троицы Новозаветной, представленной на одном изображении, появляются и изображения Ипостасей Троицы, так сказать, рассредоточенные по храму. В дополнение ко всегда находящемуся на самом почетном месте образу Пантократора мы часто встречаемся в 12 в. с образом Бога Отца, размещенным так или иначе «в пандан» иконе Сына. Как, напр. в Курбиново, где на западной стене мы видим седовласого старца на престоле, окруженного девятью чинами Бесплотных Сил. Такие композиции получают наименование Ветхого Денми, т.е. являются изображением пророческого видения – но гораздо чаще мы не видим ни престола, как в этой грузинской фреске, ни даже херувимов, как в этом Деисусе из Кастории, а просто «портретный образ», надписанный «Ветхий Денми» или же «Иисус Христос Ветхий Денми» - вполне понятная предосторожность против тугодумов и ригористов, которые могут принять символ – за прямую икону (разумеется, невозможную ни при каких обстоятельствах!) и возмутиться.

( буквы с картинками )( Read more... )

Поскольку мне пора уже готовить ликбез-лекцию к летней выставке, и тем более что у браткатоликов вчера и сегодня Праздник, позвольте вбросить вопрос на обсуждение. Вернее, сразу два.

Вот смотрите. Рублевская Троица написалась в первой трети 15 в. Выдающиеся размеры, выдающееся художественное качество и престижное местоположение этой иконы сразу сделали предложенную преп. Андреем иконографию популярной. (напоминаю для случайных посетителей, что иконография – это не икона как целое, а всего лишь композиционная схема: кто, где, в какой позе, с какими атрибутами).

Отныне эта иконография Троицы воспроизводится более охотно, чем раньше.

вот как воспроизводится.

(тут картинко кистей Тихона Филатьева 1700 г., запись по оригиналу времен Андрея Рублева, для привлечения внимания).

Но. Спрашивается,

( почему )

Вчерашний постинг, кажется, был прочитан с интересом. И, главное, дураков в комменты не набежало ни одного.

Поэтому запощу ещё кусочек, с того места, на котором вчера остановилась.

Извините, что столько умного подряд.

Котиков после как-нибудь постить буду.

Итакъ.

(картинка из мон. Аритеу, Кипр. 16-й в.)

Вследствие праздника, а также некоторых разговоров и чтений на других площадках, запощу цитату из себя, тем более и тэги имеются подходящие.

"А что же с так называемым «запретом на изображение Бога Отца»?

Здесь мы имеем дело, во-первых, с наличием Его изображений в искусстве Церкви начиная по крайней мере с V века, а также с тем фактом, что Вселенские Соборы на эти изображения никакого вето не наложили. Этот вопрос вообще не поднимался ни на Соборах, ни в сочинениях свв. Иоанна Дамаскина и Феодора Студита. Во-вторых, мы имеем дело с очень поздними, в ХVI веке и в ХVIII-м, локальными запретами отдельных иконографических типов, запретами довольно туманно выраженными и крайне неудачно мотивированными. В-третьих, мы имеем дело с совершенным игнорированием последующей церковной иконописной практикой этих запретов. И,

Это, собственно, кратчайший, в двух словах, конспект соответствующей главы из Андрэ Грабара.

Вернее, только части той главы (там ещё об изображениях Бога Отца и Воскресения). В ожидании Годо светлого будущего, когда православные издатели решатся переводить с грамотных языков и издавать немножко науки об иконе. Вместо штампуемых из года в год гламурных букварей для воскресных школ. Авторства Языковой, Алексеева и пр.

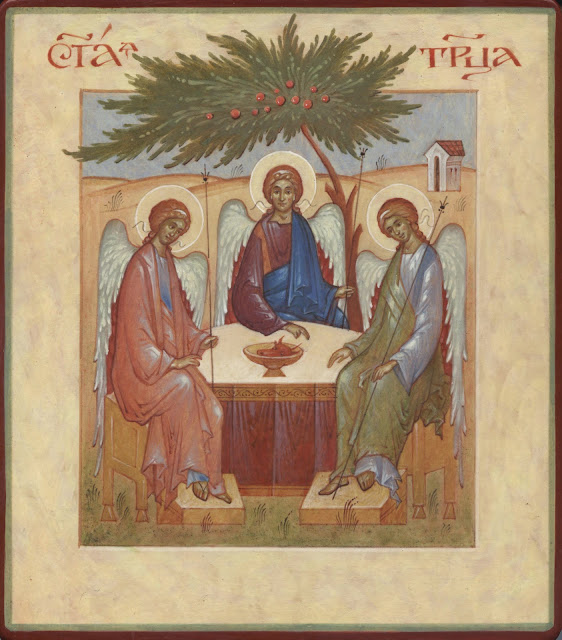

(картинка тут ни при чем, картинка моих кистей, пусть будет для привлечения внимания моих двоечников по их просьбе, чтобы мне два раза не вставать)

Пишу затем, что тема нет-нет да и всплывает у комментаторов, в связи с чем попало, вот как вчерась. Давно пора запостить, чтобы было куда отсылать богословов.

Итак. На сегодняшний день в научной литературе около о рублевской Троице имеется уже полный набор символических истолкований знаменитых древа, храмины и горки. Не имея места и желания приводить здесь полную библиографию (кому охота, может искать и уточнять сам, например,посредством этой книги ), даю сухой остаток, базовую схему этого полного набора. Слева направо:

ХРАМИНА истолковывается как символ

1. Отца (идея отчего дома)

2. Сына (идея божественного Домостроительства, совершающегося через Воплощение)

3. Святого Духа (идея пребывания Духа в Церкви, обитаемости Церкви – Духом).

ДЕРЕВО истолковывается как символ

1. Отца (идея первоначала жизни, витальной силы) ,

2. Сына (идея происхождения, вырастания)

3. Святого Духа (идея постоянного животворного обновления).

ГОРА истолковывается как символ

1. Отца (напоминая о Синае)

2. Сына (напоминая о Фаворе и Голгофе)

3. Святого Духа (идея вознесенности над землей, близости к Богу, то есть жизни в Духе).

При этом заметьте – ни одна из девяти возможных позиций (и, ясен пень, ни одна из их возможных комбинаций) никак не доказуема. Теперь угадайте с трёх раз, насколько мне эта научная тема интересна.

( ещё одна порция очевидного )

С праздником! Сегодняшним и завтрашним!

А, кстати, повод для поднятия вопроса ой, нет, постановки на голосование декларации. Вдруг кто ещё не в курсе – по поводу символических изображений Св. Троицы я не придерживаюсь тех взглядов, которые у нас излагаются в каждом букваре для воскресной школы в полном противоречии со всем известной многовековой церковной практикой, восточной и западной. Я, видите ли, более согласна с церковной практикой, чем с нашими букварями для воскресных школ.

В двух словах – я считаю иконографию всех наличных в истории церковного искусства символических изображений Св. Троицы равно возможной – или, если хотите, равно невозможной.

Ну, то есть я не вижу никаких причин предпочитать редуцированное изображение сюжета «Гостеприимство Авраама» - всем и любым иным попыткам символически представить неизобразимое. Либо рублёвская «Троица» так же иконографически сомнительна, как любой вариант из восьми здесь показанных (а можно было и в два раза больше), либо все они равно возможны. Кстати, важное: с решением-призывом Большого Московского Собора 1666-67 г. «отныне Господа Саваофа образ не писать в нелепых и неприличных видениях» я полностью согласна, более того – я бы и другие два Лица Троицы запретила бы в нелепых и неприличных видениях изображать, эти Лица ведь равночестны Первому.

А «Троица Новозаветная» (там очень много вариантов, но в общих чертах – та, где Первая Ипостась изображена в виде старца, а Третья – в виде голубка) – это плохо и неправильно. Это католический Запад.

(Нарочно из вредности представляю оба варианта не самыми-всем-привычными изводами. Один из Сольвычегодска, XVI в., а другой из Таубербишопсхайма, XVIII в.)

Даже если обоих этих допущений не оспаривать, принять за данность – как нам оценивать «примирение Востока и Запада», предложенное о. Габриэлем Бунге? Когда вроде бы Ангелы остались, но точно известно, кто есть Кто?

На мой вкус, лучше оставаться с сознанием привычного напряжения между Востоком и Западом, лучше постоянно нести трудности преодоления языковых и смысловых барьеров, чем принять такое примирение.

Года два назад мне подарили изданную фондом о. Александра Меня книгу «Другой утешитель» (Рига, 2003).

Типичное блюдо западной кухни – сначала читателя усыпляют какой-нибудь невинной компиляцией (цитаты составляют треть текста), а затем следует, так сказать, гвоздь программы или вишенка на пироге, авторское откровение.

В данном случае в подготовительно-усыпляющей части были последовательно нанизаны: краткая история Троичной иконографии, изложение жития св. Сергия Радонежского, пересказ православного богослужения на Св. Пятидесятницу... Все, как видим, совсем незнакомые русскому человеку материи, Фонду надо было непременно их с немецкого перевести... А вишенка? Вишенка вкусная: кодированное послание Андрея Рублева, так долго остававшееся непонятным Церкви и человечеству, наконец-то разгадано! Мы теперь, после многих изысканий, созерцаний и доказательств, узнали, кто есть Кто на знаменитой (автор называет ее «главной») иконе. Можем теперь, стало быть, правильно молиться.

Автор этой книги (и других, о которых мне известно меньше) бенедиктинец Габриэль Бунге только что перешел в православие. На семидесятом году жизни, из них последние тридцать в скиту. Возможно, МП РПЦ много приобрел (судя по фанфарам вокруг события), но РКЦ, мне кажется, немного потеряла. Интересно, кто следующий? Писателей, пасущихся вокруг православия, в РКЦ много, а фанфары, они всем нравятся.