Вчера, любуясь у одной френдессы одной дивной тематической подборкой, опять вернулась к мысли, с которой, собственно, и не слезаю никогда. Даже пора для неё тэг завести отдельный, вроде «академическая скрипка – средневековый фортопьян».

Все, кроме автора изданного Общедоступным Православным Университетом учебного пособия по погружению в шизофрению «Богословие иконы», знают: уже с конца позапрошлого века в искусстве христианских стран шел процесс разочарования в академическом подходе к изобразительности. И, соответственно, процесс очарования средневековым подходом к оной.

Известно, что в сфере иконописи феномен выразился в возрождении, более или менее удачном, средневековой стилистики. Каковой процесс очарования и возрождения, сложный, медленный и полный искушений, мы наблюдаем и по сей день.

Известно также, что часть творческого народонаселения разочаровалась в академизме настолько, что вместе с ним возненавидела и самую изобразительность. Про них мне писать и думать неинтересно.

У нас сегодня будут не те и не другие, не иконописцы и не авангардисты, но тоже люди, которым ничто человеческое не чуждо. Художники, называемые соцреалистами (соцреализм, как известно, НЕ стиль и НЕ жанр, а мэтод), тоже плыли в едином потоке развития христианского искусства, и переживали ту же стилистическую метанойю.

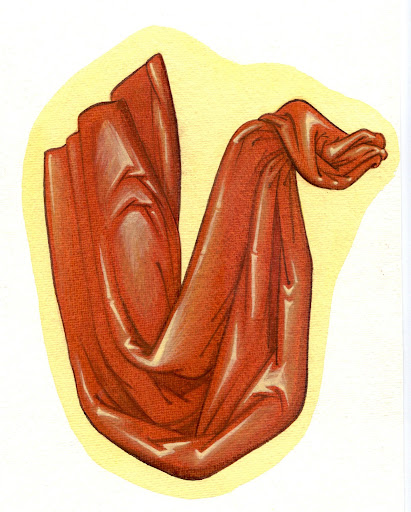

Широков Алексей Александрович (Россия, 1923) «В семье» 1955