Советская семья на переходе от академизма к.

Вчера, любуясь у одной френдессы одной дивной тематической подборкой, опять вернулась к мысли, с которой, собственно, и не слезаю никогда. Даже пора для неё тэг завести отдельный, вроде «академическая скрипка – средневековый фортопьян».

Все, кроме автора изданного Общедоступным Православным Университетом учебного пособия по погружению в шизофрению «Богословие иконы», знают: уже с конца позапрошлого века в искусстве христианских стран шел процесс разочарования в академическом подходе к изобразительности. И, соответственно, процесс очарования средневековым подходом к оной.

Известно, что в сфере иконописи феномен выразился в возрождении, более или менее удачном, средневековой стилистики. Каковой процесс очарования и возрождения, сложный, медленный и полный искушений, мы наблюдаем и по сей день.

Известно также, что часть творческого народонаселения разочаровалась в академизме настолько, что вместе с ним возненавидела и самую изобразительность. Про них мне писать и думать неинтересно.

У нас сегодня будут не те и не другие, не иконописцы и не авангардисты, но тоже люди, которым ничто человеческое не чуждо. Художники, называемые соцреалистами (соцреализм, как известно, НЕ стиль и НЕ жанр, а мэтод), тоже плыли в едином потоке развития христианского искусства, и переживали ту же стилистическую метанойю.

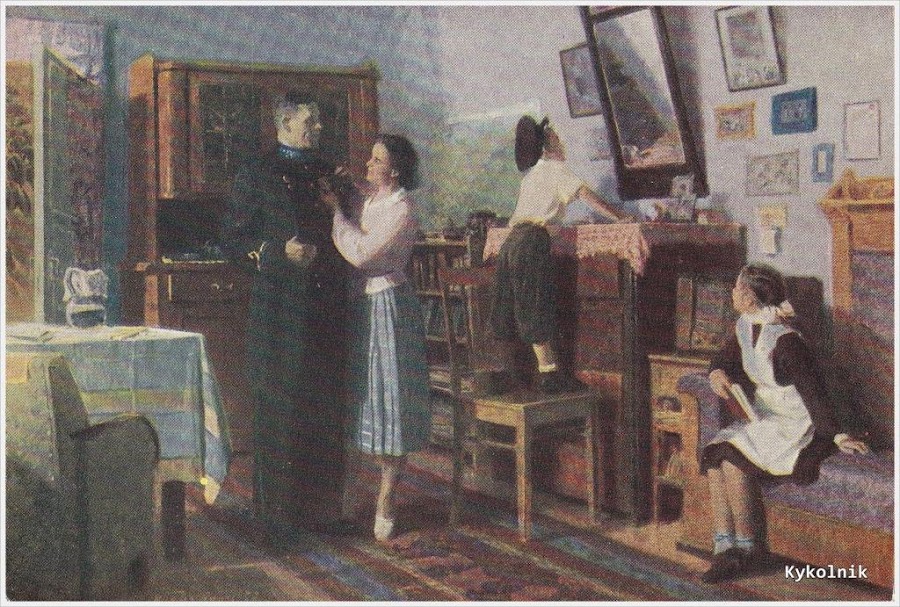

Широков Алексей Александрович (Россия, 1923) «В семье» 1955

Вот несколько икон картин академического письма, относящихся к самой середине прошлого века. Чуть получше или чуть похуже закомпонованных, нарисованных и написанных, в данном случае неважно, потому что в этом (в художественном, ага) отношении они все непроходимо, убийственно скучны. Интересное в них тоже есть: сюжет (анекдот), характеры и предметно-бытовой паноптикум. Но эта передвижнятина начала постепенно надоедать русскому зрителю уже полвека тому назад, при старом ещё режиме. А с распространением фотографии и особенно кинематографа смысла в подобной живописи не осталось ровно никакого. Вообще удивительно, как дожила эта незамутненная реликтовая стилистика до самой до послевойны.

Чепцов Ефим Михайлович (Россия, 1874 - 1950) «Среди родных» 1945

Пономарев Николай Афанасьевич (Россия, 1918 - 1997) «Новый мундир»

Китаев Ахмед Ибадулович (Россия, 1925 - 1999 «Родное дитё на периферию?»

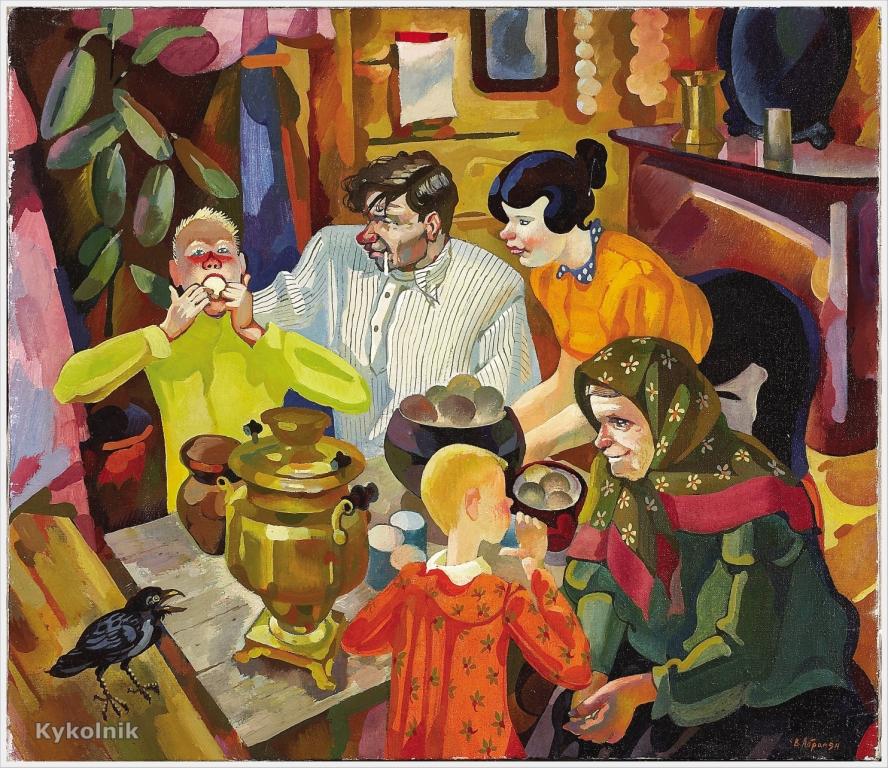

И давайте теперича посмотрим, что произошло потом, когда чудом выжившая стилистика отдала-таки концы. Посмотрим, как соцреалисты ищут новый смысл живописи на основе той же тематики. Тематика та же, а сюжеты другие. Литературщина изгнана поганой метлой, эти картины следовало бы называть не «Жатва», «Утро» или «Обед», а «Аллегория Обеда», «Аллегория Жатвы» и «Аллегория Утра». Персонажи если и заняты какими-то конкретными делами, то только с целью обозначить оные, попозировать, попонтоваться. Потому что демиургу-художнику и те персонажи, и действия их служат только поводом для живописного эксперимента. Но эксперимент здесь не тот, которому продали свою душу импрессионисты, и не тот, в который провалились всякого рода беспредметники, и не тот, над которым корпели возрождатели стилистики древней иконы. Хотя содержит в себе элементы и того, и другого, и третьего. Например, в «Аллегории Жатвы» больше первого, в «Аллегории Обеда» превалирует второй с немножечком третьего, а в «Аллегории Утра» яростно спорят друг с другом третий и первый.

Савельева Валентина Петровна (Россия, 1938) «Утро» 1974

Абрамян Виктор Ашотович (Россия, 1938 - 2008) «Обед» 1974

Курнаков Андрей Ильич (Россия, 1916 - 2010) «Жатва» 1964

Результаты, конечно, жуткие, я просто по уши краснею. Грустно, когда у художника недалёкие и невысокие цели, но ещё грустнее, когда художник явно сам не знает, чего ему хоцца.

Но зато до чего показательно.

А особенно на людей – жертв эксперимента любопытно посмотреть. Мужчин, женщин, детей, старушек. И сравнить их с теми мужчинами, женщинами, старушками и детьми, которые живут на полотнах академистов.

Поправьте меня, если что не так, но мне кажется, что здесь имеет место та же пропорция, что прослеживается в сравнении персонажей икон академического направления начала прошлого века - с персонажами «стандартных» икон нашей русской неоготики.

(нужные картинки я увела отсюда http://kykolnik.livejournal.com/637302.html )